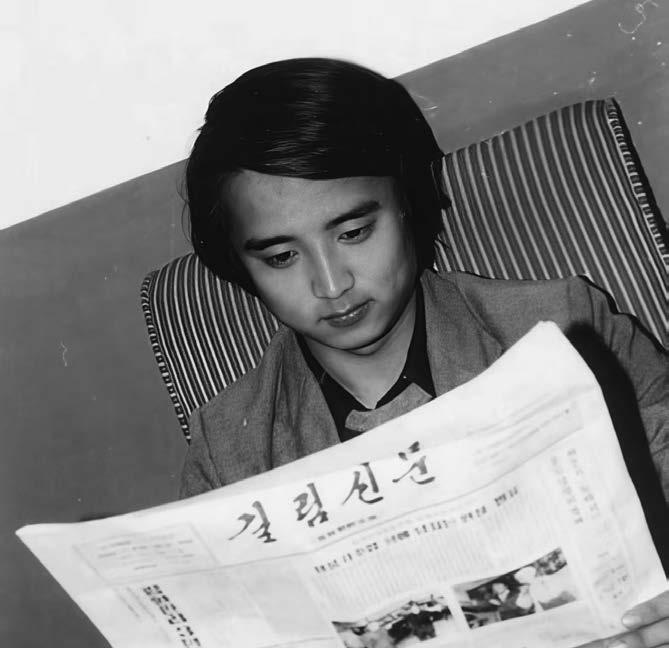

내 청춘의 잔상은 늘 1986년 초여름을 클로즈업해서 떠올린다. 흰눈처럼 날리는 비술나무씨, 넘실대는 부르하통하 그리고 강가의 붉은 벽돌집, 그곳은 바로 지금의 연길백산호텔 곁자리, 금방 고고성을 울린 길림신문사 편집실로 맨처음 발걸음을 디밀던때의 내 모습이다.

지난 세기 80년대 초반, 전국을 상대로 한 첫 조선족중학생작문콩쿠르가 펼쳐졌는데 나의 작품 한편이 입선되였다. 그때 다른 아이들과는 달리 나는 지도교원 없이 스스로 써서 투고하여 입상했고 홀로 수상대에 올라 상을 수상했다. 유명 시인 김철선생이 내게 상으로 반도체 라지오를 넘겨주었다. 이어 만찬회에서 자작 즉흥시도 지어 읊었던 내가 신문사 편집들의 인상에 각별히 남았다고 했다.

그 일을 계기로 내 인생의 궤적이 후딱 바뀌게 되였다. 창간 초기의 인원 결핍으로 고민하던 길림신문사에서 파격적으로 나에게 요청의 손길을 내밀었던 것이다. 열아홉에 처녀작을 내고 여러 간행물들에 소설작품들을 련이어 발표하고 있던 나는 필재가 양양한 문학청년으로 인정받고 일조일석에 신문사 기자로 변신을 했다.

그때 내 나이가 겨우 스무살이였다. 중학교문도 채 나오지 못한 스무살내기가 일약 신문기자로 된다는 것은 그 당시 편집원들이나 곁사람들의 경악에 찬 눈초리가 보여주다싶이 말도 안될 어처구니없는 일이였다. 조선족 언론사 최년소 기자라는 이 사례는 그 무슨 기네스 기록처럼 아직도 깨지지 않고 있고 그렇게 나는 약관의 나이에 길림신문사에 입사했다.

그때 나는 나름 엘리트들이 운집한 언론사에서 필봉을 벼리여 당시에 이름을 드날리고 있던 중국의 농촌작가 호연과 같은 대작가가 되겠다고 마음을 단단히 뼈물었다.

당시 내게 맨처음 맡겨진 임무가 선배들과 함께 당시 베스트셀러였던 중국작가의 장편실화 《당산대지진》의 련재를 조선문으로 번역하는 것이였다. 선배들은 일찍 자기 분량의 번역을 마치고 차물을 훌훌 마시고 있었지만 나는 점심도 먹지 못한 채 팥죽땀을 흘려가며 번역에 매여있었다. 번역이 늦어져 주임이 곁에서 재촉하고 총편집님까지 찾아와 지켜보는데 난해한 단어들이 너무 많아 안달아난 나머지 눈물까지 쏟아질 지경이였다. 숙소에서 그날 밤을 꼬박 새워가며 겨우 번역을 마무리했다.

내가 생애 처음으로 쓴 기사는 1986년 전국소수민족운동회에서 그네가 정식 경기 종목으로 되였다는 스포츠 뉴스였다. 그런데 신문기사에 관한 습작이란 전혀 없이 ‘맨땅에 헤딩’으로 착수했던 나는 트럼프 딱지 만한 분량의 짤막한 그 기사를 밥도 죽도 아닌 ‘혼돈탕’(混沌汤)으로 만들어버렸다. 앞머리에 그네에 대해 읊조린 옛 문사들의 시조를 곁들였고 게다가 그네 뛰는 녀인들에 대한 찬미의 서정까지 길게 토로했다. 글을 들고 울지도, 웃지도 못하던 윤총편집의 모습이 지금도 눈에 선하다.

《길림신문》은 길림성을 상대로 한 성급 신문이라 취재 범위가 넓었다. 그때까지 한번도 외성을 벗어나 본 적이 없이 룡정촌을 작은 반경으로 다람쥐 채바퀴 돌리듯 했던 나는 상경한 시골닭처럼 쭈볏거리며 장춘, 길림, 교하, 류하, 통화, 매하구, 구태, 장백 등 성내 여러 지역들을 사철 내내 돌아다녔다.

그 와중에 M시의 총격사건 현장에서 층계에서 총을 든 흉수와 정면으로 맞닥뜨렸던 공포며, 봉금 해제를 한 훈춘의 방천을 기자로서는 맨 첫 사람으로 취재했던 신비의 순간이며, 선배와 함께 신문 발행에 나서서 왕청의 조촐한 무도장에서 흥겨운 곡조를 언감 끊어버리고 춤군들에게 신문 발행을 했던 에피소드며, 매하구에서 귀향하는 기차시간을 놓쳐 역전 부근의 ‘얼런쫜’(二人转)극장에서 귀청 때리는 툽상스러운 ‘로골쏭’을 들으며 나무의자에 포개져 다음 차를 기다리던 긴긴 밤이며, 기자 인생 처음으로 얇은 봉투에서 야금조금 헐어모아 산 사진기를 일주일 만에 통화로 가는 뻐스에서 도적맞히고 려관방에 구겨박혀 소리 죽여 흘렸던 눈물이며… 그 기자 인생의 통과의례 같은 벅찬 나날들을 영원히 잊을 수 없다. 나의 치기로 넘쳤던 20대는 그렇게 《길림신문》에 옹근 통째로 바쳐졌다.

그렇게 간고했던 기자생활중에서 나는 문자라는 부호의 합의된 배렬법칙과 음훈을 익혀나갔고 따라서 나의 필봉은 서서히 벼려지기 시작했다.

당시 신문의 ‘반디불’, ‘일분간 에세이’와 같은 칼럼란에서 나의 이름과 필명을 하루가 멀다하게 볼 수 있었다. ‘북향’, ‘초군’, ‘설봉’, ‘각설이’…그때 나의 필명만 해도 13가지나 되였다.

어찌 보면 신문기자로 지낸 그 나날들은 작가로 성장하는 길에서의 값진 수행의 과정이였다. 그 혹독함에 가까운 과정을 통해 나는 생활과 창작에서 어섯눈을 뜰 수 있었고 부족한 나의 천성을 다독이며 달랠 수 있었다.

요즘은 인터넷이 발달되고 손안의 컴퓨터인 스마트폰이 보급되면서 누구나 마음 먹으면 다양한 소식을 전하고 접할 수 있는 이른바 ‘1인 저널리즘’ 시대가 됐다. 저널리즘(Journalism)의 어원은 라틴어로서 ‘매일매일 기록한다’는 뜻을 가지고 있는데 기자와 작가로서의 병행된 삶을 살아온 나에게는 이 ‘짓거리’가 이젠 일상화되여있다. 이는 또한 어려서부터 내가 동경하고 지향해왔던 바였다.

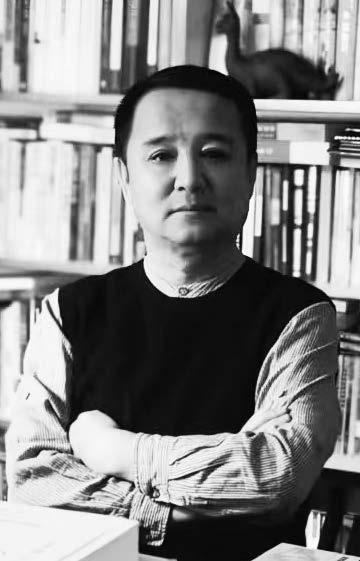

그렇게 체질화된 신문기자 생활을 못 잊어 나는 아직도 매일매일을 기록한다. 26년 기자생활에서 물러나 직업소설가의 생활을 해오고 있지만 ‘오! 차이나 코리안—일인의 미디어’라는 뉴스성 블로그도 개설했었고 지금도 이틀 사흘에 한편 꼴로 칼럼을 써낸다. 그래서 내게는 ‘칼럼니스트’라는 호칭도 따라붙는다. 저그만치 200여편의 칼럼을 펴냈고 어느덧 이 문단에서 칼럼을 가장 많이 써낸 한 사람이 되여버렸다. 그로서 우리 매체와 문단에서 처음으로 발족된 《길림신문》 칼럼상을 제1회에서 수상하기도 했다. 지금은 전직소설가의 길을 걷고 있지만 이 시각까지도 이 쟝르의 개념과 의미에 대한 사유의 절차탁마(切磋琢磨)는 계속되고 있다.

글 짓는 소설가, 칼럼니스트로서 매양 후배 기자들의 호흡과 진미(真味)가 서려있는 신문을 받아볼 때마다 은근한 희열로 팽만해 오르는 마음을 금할 수 없다. 좋은 기자가 좋은 언론을 만들고 좋은 언론이 좋은 사회를 만든다는 것은 언제나 유효한 정론이며 우리의 족속들을 위하여 희망의 길을 만드는 일이 미디어의 소명임을 언론인들은 잊지 말아야 한다.

조선족 주요 언론사의 간판 명함장으로 부상한 《길림신문》은 어언 40대에 들어섰다. 그만큼 조선족사회에서 그동안 다져온 신뢰와 위상 그리고 향후의 바람도 높다.

공자 말씀에 40세를 불혹(不惑)이라 한다. 더 이상 미혹(迷惑)되지 말아야 할 인생, 세상사에서 헛갈려서는 안되는 나이라는 뜻이다. 40세라는 나이는 사회의 중심에서 당당히 일석을 지켜선 당위의 나이이다. 성숙의 나이이자 더 진중한 자세의 나이이다. 그로서 50세의 ‘지천명’(知天命), 60세의 ‘이순’(耳顺)에도 신문의 위상과 웅비를 소명의 춤사위로 이어나가야 할 것이다.

이젠 불혹에 접어든 중후한 신문, 그 매체의 초창기에 서까래를 놓고 초석을 다지는 데 좁은 어깨나마 디밀었다는 데서 들먹한 자부감을 느낀다.

약관에서 초걸음마 떼였던 나와 불혹의 언론사, 그리고 어느덧 지천명을 넘기고 있는 나의 춤사위는 오늘도 계속된다…